連載91 “窪み”を土踏まずにするために

前回のタイトルは、「2号くんの足の窪み」。

2号くんは、そうちゃんの弟。ちいくんと言います。まだ生まれて2カ月余りですが、足の裏に窪みが見られます。窪みは、骨がアーチ型に並んでいることを表していると書きました。

アーチ、つまりは土踏まずですが、土踏まずが、どんな役割を果たしているかも、前回、明らかにしました。

おさらいすると、役割は、体重を支えること、歩行時の衝撃を吸収すること、そして歩行をスムーズに進めることです。

でも、ちいくんは、骨がアーチ型に並んでいるだけ。土踏まずとしての役割を果たすには、成長を待たなければなりません。

そもそも足は、生まれてから育ちます。ちいくんの窪みは、育つ力、そして立ち、歩く力を持っていることを示していると言えるのではないでしょうか。

●軟骨が時間を掛けて骨になる

まず骨ですが、生まれたばかりの赤ちゃんは、足の骨の3分の2が軟骨です。

軟骨にカルシウムが溜まり骨に変わることを骨化と言いますが、もっとも骨化が進んでいないのは、踵部分を構成する骨、足根骨です。

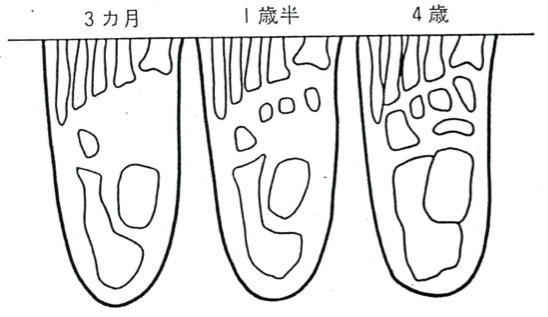

足根骨は、7個の骨から成っていますが、生後3カ月では、レントゲン写真に写るのは、後方の2個(図参照)。

それと、2個の上方外側の一つが現れ始めているのが確認できます。

写らない他の4個は、まだ軟骨です。

それが、ほとんどの赤ちゃんが歩き始める1歳半頃になると、中央寄りの3個が現れます。

生後3カ月の3個に3個ですから、足して6個。

踵部分の骨が一つ足らない状態で歩き始めるのです。

歩きはじめのよちよち歩きは、このような状態であることの現れと言えるでしょう。

そして、最後の一つが、骨になって現れるのは、4歳を過ぎてからです。

この骨は、中央寄りの3個の骨の後方内側に位置し、名前は「舟状骨(しゅうじょうこつ)」と言います。

足には内側と外側の縦、それに横の三つのアーチがありますが、舟状骨は、内側縦アーチを構成する重要な骨です。

土踏まずが形成されるのは、4歳頃と言われていますが、舟状骨の骨化と符合していると言えましょう。

●歩くことが、しっかり働く土踏まずをつくる

前回、アーチは足に内蔵されたバネと書きましたが、骨だけでは、体重を支えたり、衝撃を吸収したりできません。

骨は、じん帯によって繋がれており、じん帯は、弾力性を有しています。

足が地面に着くと、じん帯が伸びて着地の衝撃を吸収します。

そして次の一歩を踏み出すために足が地面から離れると、じん帯は縮み、地面を蹴り、前に進む力を生み出します。

このようにじん帯は非常に重要な働きをしていますが、筋肉や腱もアーチ構造を維持することなどに働き、直立二足歩行が実現されるのです。

では、単なる窪みではなく、土踏まずとして十分に機能する足に育てるには、どうしたらいいのでしょう。

それは、シンプルに歩くことです。

近年、土踏まずが未形成の子どもが増えていることの要因として、生活環境の変化によって歩かなくなっているからと指摘されることが、逆説的に歩くことの効能を示しています。

砂地や芝生など、安全な環境を選んで、裸足で歩かせたり、遊ばせたりすることも効果的です。

砂地を歩くには、足に負荷がかかります。

芝生を歩くと、チクッとします。

この負荷やチクッとが筋肉を刺激し足を鍛えることに繋がるのです。

そして日常生活では、未熟な足を守り、正しい成長に導くために良い靴を履かせましょう。

子ども達にとって、靴は、育児器でもあるのです。

ちいくんが歩けるようになるのは、暑い夏を通り越し秋が深まってくる頃。

良い靴を準備しなきゃ。